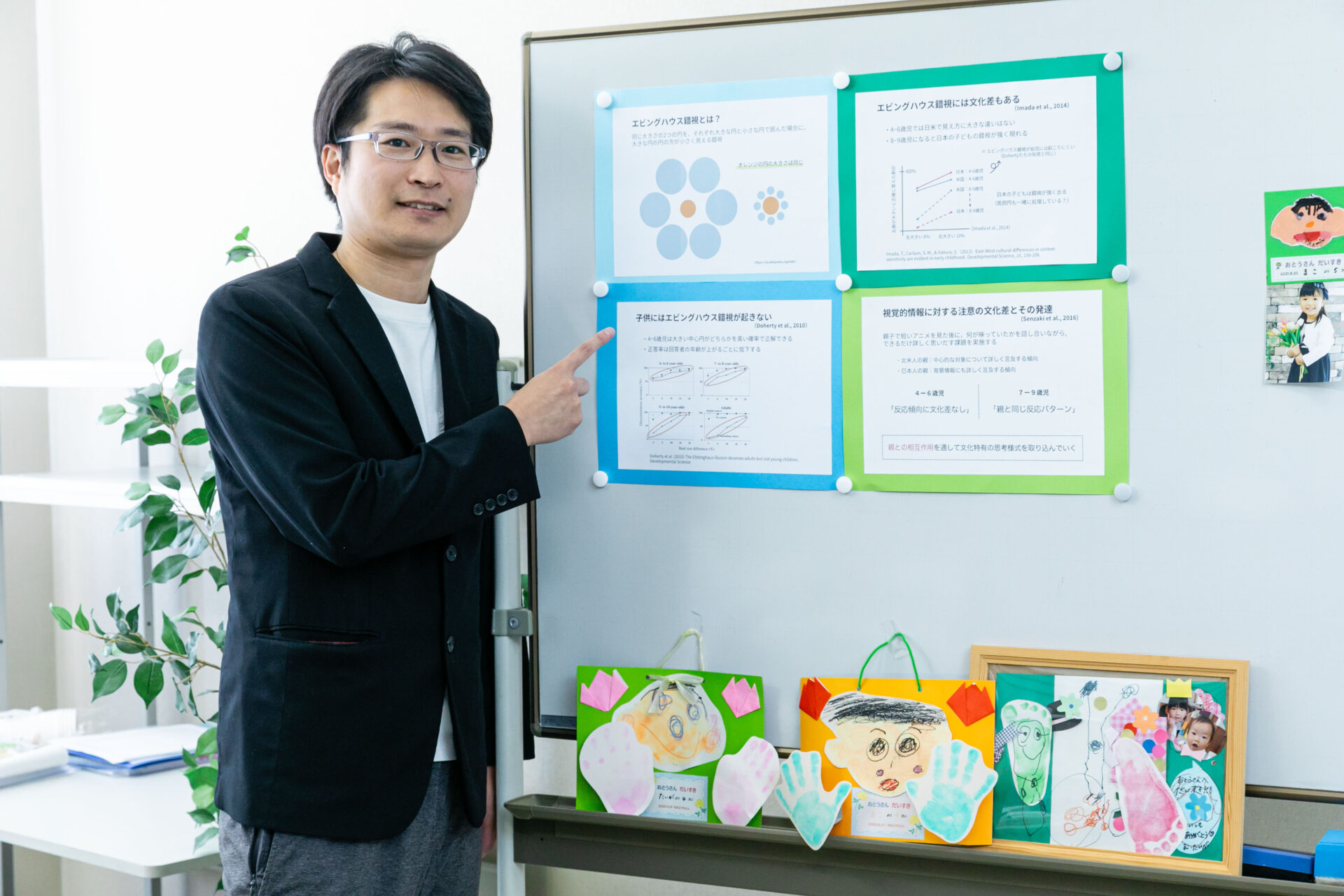

石巻専修大学の人間学部で心理学を教える山本雄大(たけひろ)先生は、大学のある石巻市で生まれ育ち、「人を幸せにする学問を学びたい」との思いから心理学の道へ進みました。現在は故郷の大学で心理学の魅力を伝えながら、学生たちの「モヤモヤ」に寄り添い、心に浮かぶ違和感を研究の問いへと変える手助けをしています。

山本先生のこれまでの歩みや研究への思い、そして地元・石巻への熱い思いについてお話を伺いました。

心理学との出会い

私は石巻市で生まれ育ちました。石巻専修大学が1989年に開学したときは7歳で、キャンパスの広さや当時珍しかった芝生のグラウンドに驚いたことを今でも覚えています。大学院修了後には八戸市の大学で教えていましたが、地元である石巻に貢献したいという思いで2024年に石巻専修大学に着任しました。故郷の大学で心理学を教えられること、それから探究活動の支援を通して地元の高校生と関われることをうれしく感じています。

そんな私が高校生だったころ、心理学に最初から興味を持っていたわけではありませんでした。高校時代は理系を選択していて、理系の学部に進学するものだと考えていました。しかし高校3年生の大学入試直前になって、「もっと人を幸せにする学問を学びたい」と思うようになり、ふと「心理学」という学問が頭に浮かびました。幼い頃から人の心理に興味を持ち、本で学習していた私は、大学で本格的に学ぼうと決意して心理学が学べる学部に進学をしました。

そして、大学で心理学を学び始めてみると、私の中にずっとあった説明できないモヤモヤに、名前と意味が与えられたような衝撃を受けました。

・例えば電車に載っている時、誰かが先に座っていたら1人分間を空けて座ることがあるが、無意識のうちに心理的に安全な空間「パーソナルスペース」を取る傾向にある

・「勉強しなさい」と言われて逆に勉強したくなくなるのは、「リアクタンス理論」という心理学的理論が関係している

・授業参観など誰かに見られている時にいつも以上に活動の質と量が増加するのは「社会的促進」と呼ばれる現象によるものである

このように、心理学とは目に見えない心の動きを、理論やデータを通して「見える形」にすること。高校では学ぶ機会が少ない分野だったからこそ、その奥深さに触れた私は心理学の面白さ、学ぶことの楽しさにのめりこみ、研究者を目指すことにしました。

「偏見や差別」はどこから?

私は心理学の中でも「社会心理学」を専門としています。「対人関係の心理学」とも呼ばれる社会心理学は、人と人とのコミュニケーションや人間関係の中で生じる問題を題材にすることも多く、私たちが普段経験するような心理過程を研究できることが面白い学問です。過去に指導した学生の中には「女子は少年向けの漫画を読むが男子が少女漫画を読まないのはなぜか」。「なぜ大人は酒場に行くのか」など、率直な疑問を研究テーマにした学生もいました。

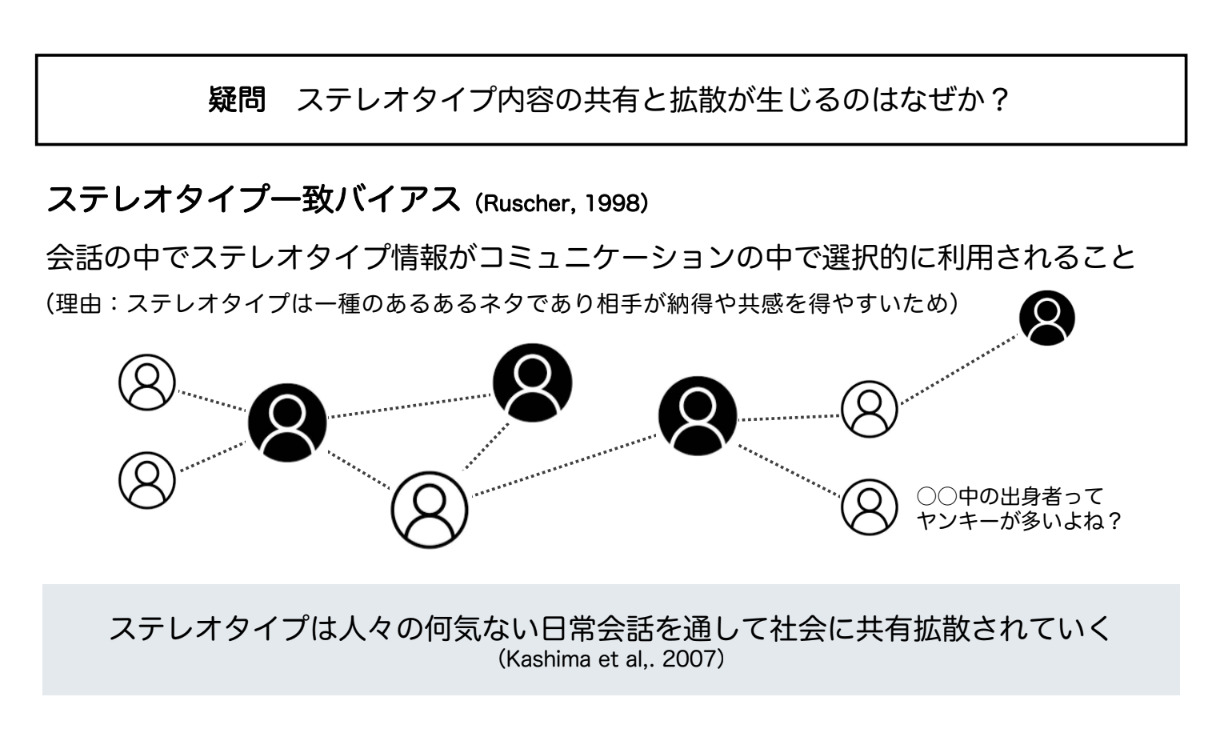

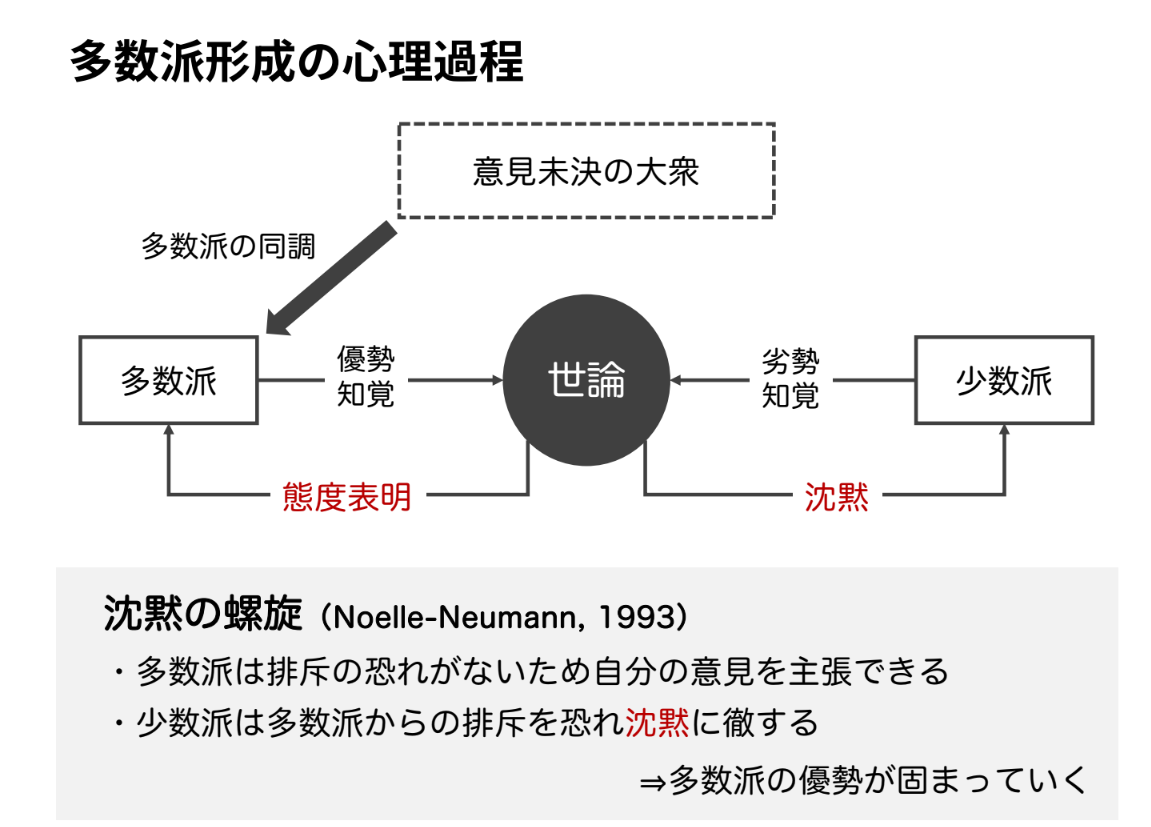

私自身がこれまでに関心をもってきたのが、人間が持つ差別や偏見の問題です。例えば「人は差別や偏見をなぜ言葉にして言ってしまうのか」というテーマについても研究しました。人種、男女、喫煙、独身(未婚)など様々な差別や偏見がありますが、中でも差別や偏見をつい言ってしまう人がいるのではないか?という気づきから、その「つい言ってしまう差別」にはどのようなものがあるかを研究しました。

実験の結果、「喫煙」や「独身(未婚)」など、自分自身でコントロールできるものについては差別や偏見を言葉にして言ってしまいやすく、逆に人種や男女といったなかなか自分では変えられないものに関しては差別を言いにくいということがわかりました。そこから「人間は、相手が自分で変えられると思っていることには厳しくなりやすい」という傾向に気づきました。

現在、私が特に関心を持っているのは、「人が知識や考え方を見直すタイミングはいつなのか」「どのように認知が変容していくのか」といったテーマです。偏見や思い込みは、ただ注意されただけでは変わりません。むしろ、何か心が動くきっかけや“ハッとする体験”があってこそ、初めて変化が生まれます。

また、私が所属する人間教育学科には、将来教員を目指す学生が多いですが、そういった学生にとっても、心理学は欠かせない学びです。子どもの心の成長を考える発達心理学もそうです。また、教育現場では子どもだけでなく、保護者や地域の大人とも向き合う場面が多くあります。相手の言動の背景にある思いや状況を理解し、適切に対応する力は、信頼関係を築くうえで不可欠です。社会心理学は、そうした対人関係の感度を高める手がかりになります。私たちは人と人との対人関係の中で常に「見えない心理のやりとり」をしています。たとえ、どこの誰か分からない相手であっても、そこに誰かがいるだけで私たちは自分たちの行動を変えてしまうことがあります。だからこそ、心理学は、どんな人にも関係のある学問だと感じています。

社会心理学の研究を通して社会に貢献する

近年のSNSの普及により、誰もが自由に発言できる一方で、言葉の選び方ひとつで「炎上」につながるケースも増えています。「これは冗談だから」と軽く放った一言が、差別や偏見として受け取られてしまうこともあります。その発言が「知らずに言ってしまったもの」なのか、「わかっていてあえて言っているのか」によっても、受け取り方や影響は大きく異なります。

社会の中でどこまでが「許容される冗談」で、どこからが「偏見や差別」になるのか”という線引きも、今後の研究テーマとして重要だと考えています。このように、社会心理学は常に「いま」の社会と向き合いながら、人と人との関係を深く考えるための視点を提供してくれる学問なのです。

また、研究を通して社会に貢献することはもちろん、私自身が大学時代に経験したように「学ぶことってこんなに面白い」ということを地域の方々に伝えられる存在になりたいと考えています。それが、私が大学教員を目指した1つの理由でもあります。

心理学を学べる私立大学は、東北では多くありません。そして石巻専修大学のように地域に根ざした大学はまさに「知の拠点」です。だからこそ、高校での出前授業や、地域の大人の方々に向けた公開講座など、誰もが心理学に触れられる場をつくりたいと考えています。地域の方々や高校生にも気軽に立ち寄っていただき、資料を探したり、教員に相談したり。図書館のように活用していただけると嬉しいです。

探究活動へのアドバイス:モヤモヤから探究をはじめよう

現在私は、高校の探究授業にも関わっています。高校生と話していると「心理学って、どうやって研究するの?」と戸惑う生徒は少なくありません。でも、たとえば「幸せってどう測るの?」「なんか不安だけど、理由は分からない」といった感情こそが、探究の出発点になると考えています。

大切なのは、「モヤモヤ」をちゃんと「言葉」にすること。特に心理学のように、「言葉にしづらい感覚」を扱う学問では、「自分はこう考えている」「相手はこう感じているのかもしれない」といった心の動きを言語化することがとても大切になります。その一歩が、探究の土台になります。

なかなか言葉にできない時は大学の先生など専門家の力を借りてみてください。「それは心理学的に言うとこういう理論ですよ」などの助言もできますし、問いの立て方について一緒に考えることもできると考えています。

心理学の探究は、「人を知ること」と同時に「自分を知ること」でもあります。自分自身の考え方のクセや、周囲との関わり方を客観的に見直せるようになると、「なぜあのとき、あんな気持ちになったんだろう?」という日常の違和感にも、納得のいく答えが見つかるようになります。

そして、実際に自分の足で動いてみることも大事です。人に話を聞いたり、アンケートをとったり、データを集めて分析したり。そうした体験をしていくと、心理学の面白さがグッと深まります。

(本の情報:国立国会図書館サーチ)

写真提供=山本先生

石巻専修大学の学びを知る

①石巻専修大学ホームページ 研究者紹介

②地域連携プロジェクトに取り組む石巻専修大学生の声