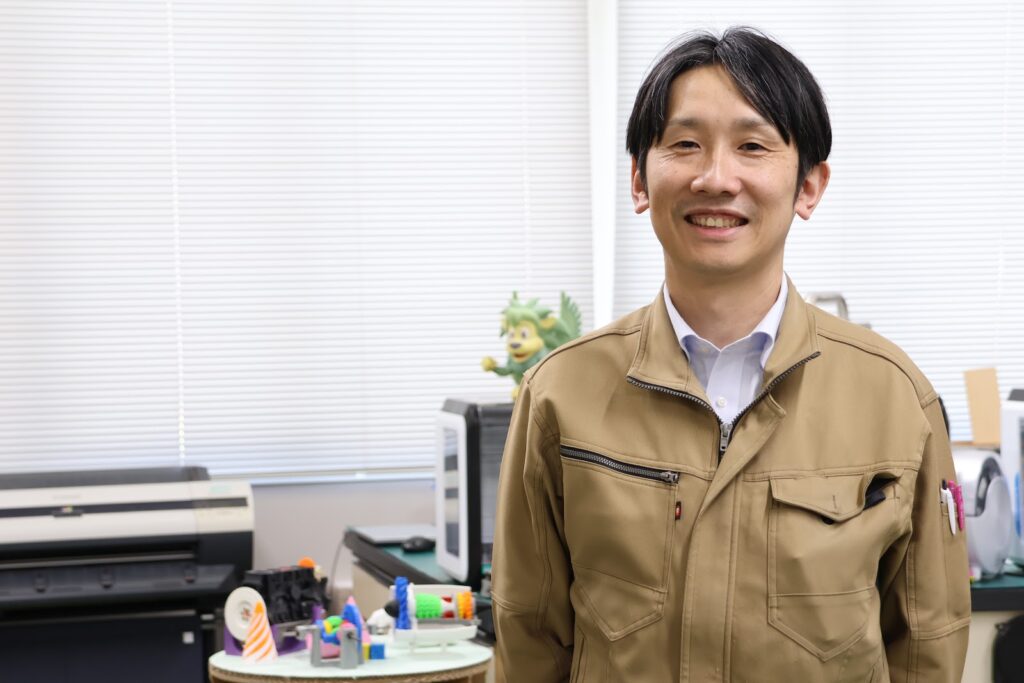

石巻専修大学理工学部機械工学科の高橋智先生は、専門である材料力学の研究に加え、3Dプリンタを使った被災地の復元模型づくりや、地域資源を活かした新素材の開発など、研究分野の枠を超えた社会実装にも挑戦しています。

手を動かして、考える。数値で設計し、かたちにする。多様なフィールドを行き来しながら、未来を切り拓く高橋先生のものづくりへの思いに迫ります。

多様な経験を生かした「デジタルものづくり」

宮城県北部の栗原市の出身で、幼いころから機械やものづくりに興味を持っていました。一関高専に進学し、機械加工の技術を学んだ後に大学に編入しました。ここで出会ったのが材料の強度を数値で分析・解析する研究で、スペースシャトルの外壁や人工股関節など実社会に直結するテーマについて研究をしていました。

石巻専修大学には2006年から勤務しており、大学に導入されていた3Dプリンタに興味を持って使い始めました。東北地方の私立大学では先進的に導入されていたもので、3Dプリンタを使ったものづくりや地域の復元模型の製作に取り組んでいます。

私自身、実際に手を動かしてものを作ったり、それからコンピュータを用いながら数学的にシミュレーションしたりと幅広い経験を行ってきました。専門は機械工学・材料力学ではあるものの分野にとらわれず、様々な研究や社会実装に取り組んでいます。やっていることを一言でまとめると「デジタルものづくり」というところかなと思います。

研究成果を復興に生かす。被災地の復元模型を製作

研究の転機となったのが、2011年の東日本大震災です。当時私も大学の研究室にいて、ものすごい揺れに襲われました。大学は震災直後に避難所となり、その後は全国から集まるボランティアの拠点となりました。私も避難者の方やボランティアの方の受け入れを担当していました。

そんな中、経営学部の先生から打診されたのが、被災者の方の「心の復興」のため、津波で大きな被害を受けた石巻市沿岸部の震災前のまちの姿を復元した模型を3Dプリンターで製作することでした。現在の石巻南浜津波復興祈念公園や震災遺構の門脇小学校のあるエリアで、津波によって多くの住宅がなくなってしまった地域です。

自分もそのエリアの近くに住んでおりなじみの食堂などもなくなってしまいましたし、「震災で失われてしまったまちの姿を後世に伝えるため、自分の専門を生かしてできることをしたい」と考え、取り組むことにしました。国内でもほとんど前例がない取り組みでした。大変だったのは震災前のまちの様子を残したデータ探しで、これは航空写真を撮影していた測量会社にお願いしてデータを提供していただきました。

航空写真のデータ等から家屋1軒1軒のデータを作り、3Dプリンターで製作を行いました。1年ほどかけて完成した模型は縦1.8メートル、横2.0メートルで、大きさは実物の750分の1。小学校や病院といった大きな建物や密集する家々を細かいところまで忠実に再現しました。

さらに実際にこの地域に住んでいた方々にも見ていただき、「屋根の色がちょっと違う」などの意見をいただいて、模型を修正していきました。完成後は市役所や製作のための資金を提供いただいた石巻信用金庫の各支店、それから南浜地区の伝承施設にも展示され、多くの方に見ていただき、復興後のまちの姿を考えるワークショップにも利用されました。模型は現在、石巻専修大学の図書館に展示されています。また、門脇地区にある伝承施設「MEET門脇」などにも縮小した模型を寄贈しました。

石巻専修大学ホームページ「3Dプリンタ活用による石巻市沿岸部の復元立体模型の製作」

この立体模型の製作をきっかけに、自治体や企業さんからお問い合わせをいただくことが増えました。気仙沼市や福島県の新地町等の模型を製作。模型に映像を映す「プロジェクトマッピング」を用いて津波の様子を再現することにも取り組みました。今後は河川の氾濫についても再現できるように取り組んでみたいと考えています。

地域の低利用資源を活用し、石巻ならではの新素材を創る

石巻ならではの研究として取り組んでいるのが、地域の資源を活かした新素材の開発です。近年、環境への配慮等の必要性から、石油由来の汎用プラスチックの代替として、トウモロコシなどの植物から取り出したデンプンを原料とするポリ乳酸(PLA)樹脂が注目されています。このPLA樹脂は3Dプリンタの材料としても広く使われています。

一方でPLA樹脂の強度は汎用プラスチックよりも劣るため、PLA樹脂に天然繊維を混ぜた複合材料「グリーンコンポジット」の研究が精力的に行われています。国内では、例えば麻や竹等を混ぜた研究が行われていましたが、私たちは「石巻にある大学として石巻ならではの素材を作りたい」と考え、地域でなかなか利用されていない資源に着目しました。1つがカキの殻。カキ養殖が盛んな石巻では、カキの殻が数万トン廃棄されており、一部は肥料やアクセサリーの材料になっているもののまだまだ利用されていない状況でした。もう1つが植物のヨシで、石巻の北上川河口域は国内でも有数のヨシの産地です。「すだれ」などの原料として使われますが、なかには長さが不十分で、すだれの原料にならないものがありました。

これらの低利用資源をPLA樹脂に混ぜ、その量を色々変えて強度のデータを取ってみたところ、材料の強度や耐熱性が最も向上しました。ヨシは繊維質なのでPLA樹脂を補強するものとして適しており、粉末状にしたカキ殻は結晶の「核」の役割を果たすこともわかりました。量としてはヨシの方を少し多めに入れてみるとうまくいきました。捨ててしまうような低利用の資源を使えば材料を作る際のコスト削減にもつながるので、今後も研究を進めていきたいと思います。

大学外のネットワークを広げ、新しいアイデアを実装する

今後力を入れていきたいのが、「研究成果の社会実装」です。3Dプリンタを利用した地域の復元模型やカキ・ヨシという地域の低利用資源を使った素材開発のように大学で研究した成果を実社会の中で実現をしていくということです。そのために大学外の地域や企業等との協力を重視しています。そして学外の様々な方とコラボレーションすることで新しいアイデアを発想できると考えています。大学とつながりたいという方々に喜んでいただけることにやりがいを感じています。

研究室の学生たちにも外部との接点を持たせるために、学会や展示会で発表したり、地域に出たりする機会を積極的に作っています。先日、地域の小学校にプログラミングやドローンを教える機会があったのですが、そこでも学生が先生役となり教えていました。「研究者・エンジニアであってもコミュニケーションは不可欠」だと感じています。

高校生の探究活動へのアドバイス:探究する目的を考えてみよう

探究学習を調べ学習で終わらせないためには「これをやりたい」という目的を明確にすることが大切だと思います。ものづくりをしたい高校生は作るための設備がなく大変かもしれませんが、企業や大学に相談すると受け入れてくれるケースがあります。

先日、研究室でも高校生を受け入れたのですが、「3Dプリンタで吹奏楽で使うマウスピースを作ってみたい」ということで寸法を測ったり、音色を解析したりしながらマウスピース作りをサポートしました。このように目的を明確にすると、外部のサポートも得られやすくなると思います。

(本の情報:国立国会図書館サーチ)

石巻専修大学の学びを知る

①デジタル✖ものづくり(石巻専修大学 機械工学科)

②地域連携プロジェクトに取り組む石巻専修大学生の声