「In the Rye (イン・ザ・ライ)」株式会社の代表取締役、沖野昇平さんは、福島県大熊町を拠点に日本の子どもたちが海外の人たちと交流する教育事業を手がけています。大熊町が教育に力をいれていることから移住を決意し、0歳から15歳までの子どもたちがシームレスに学ぶ「学び舎ゆめの森」に教育プログラムを提供しています。

教育事業以外にも、大熊発のインターネットラジオのパーソナリティとして活躍する沖野さんに大熊町で活動する理由や町の魅力について語っていただきました。

大熊の人たちに心動かされ移住を決意

東京大学の教育学研究科(大学院)を卒業し、心理カウンセラーとして、発達障害や不登校、インターネット依存などの子供たちへのサポートをしていました。その経験から、子供たちのコミュニケーション能力を育むための教育プログラムを考案し、最初は東京都渋谷区で起業しました。

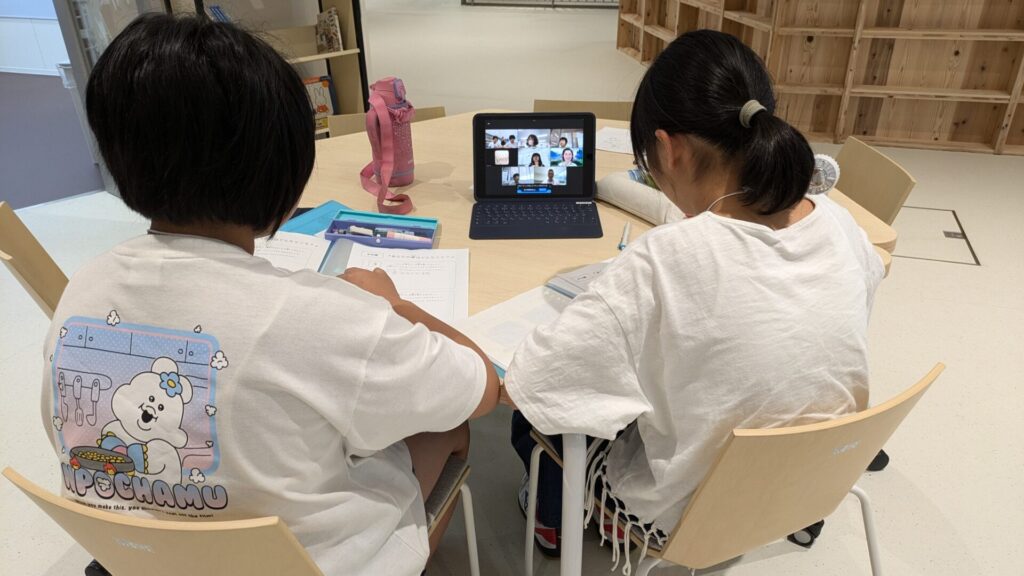

私たちは全国の保育園や小学校に対して、「ミーツ・ザ・ワールド™」という教育プログラムを提供しています。子どもたちが毎月世界各国の人と出会い、通訳を介して自由に話し合うプログラムで、世界中の人とつながりながら共感力やコミュニケーション能力といった非認知能力をはぐくむことを大切にしています。

大熊町に関わるようになったきっかけは、町の教育委員会から町に新たに作る学校「学び舎ゆめの森」で進めるグローバル教育に私たちのプログラムを採用したいと言っていただいたことでした。学び舎ゆめの森では、0歳から15歳までの子どもたちが1つの校舎で学んでいます。この「シームレスな学び」は全国的にも珍しく、この学校に子どもたちを通わせたいと大熊町に移住する方々も増えています。

子どもたちが集う広場や、その周りを取り囲むたくさんの本、そして遊び心満載の校舎は遊具のような空間です。異年齢の子どもたちが一緒に学びながら、多様性を尊重し、子供たちが自分自身の好きを見つけて、熱中していけるような学びが行われています。

私たちのプログラムはオンラインで東京から提供することも可能でしたが、この「学び舎ゆめの森」から、新しい教育を創っていくんだという町の教育委員会の方々や先生方の熱意に共感し、東京からの移住を決意しました。

世界中の人とつながるオンライン教育プログラムを提供

学び舎ゆめの森の子どもたちには、オンラインで毎月3か国の人と出会うプロジェクトを実施しています。5歳から15歳まで続けると、1年間で30人、10年間で300人に出会うことになります。特徴としては、世界各国の人と出会えること、通訳がサポートして子どもが話したいことを話せること、非認知能力やコミュニケーション力の育成に効果的なことの3つです。英単語を覚えたとか、国語力があがったというよりも、子どもたちが多様な文化や価値観にふれることで、グローバルな視野を身につけることを目指しています。

今後は、「ミーツ・ザ・ワールド」の事業を日本中、世界中に広めていきたいと考えています。最終的には世界中の子どもたちが多様性を理解し、グローバルな友だちを持つことができる環境を作るために、2050年に地球上の15億人の子供たちに対して低コストでこのプログラムを届けることを目指しています。そのためには、モデルケースとなる場所が必要です。大熊町は現在、グローバル教育の最先端に立っていると考えているので、大熊町の取り組みを周辺地域に広げ、浜通り地域、福島県を、日本一、世界一のグローバル多様性教育の地域にしていきたいと考えています。

大熊の住民とつながり多彩に活動

大熊町では大熊インキュベーションセンターに会社の拠点を置き、地域の方々とつながりながら、仕事以外でも様々な活動をさせていただいております。大熊町では、「福島県大熊町のオールナイトローカル」というインターネットラジオを2023年12月にはじめました。大熊町に移住された方や町民の方、町を訪れる学生など大熊にかかわる方をゲストにお呼びして、インターネット配信サービス「Spotify」で配信をしています。大熊インキュベーションセンターは小学校を改装して作られており、かつて放送室だった場所から配信をしています。多くの方々の協力で、半年間で100回以上放送することができました。

また、町の生態系すべてを写真に収めてカード化した「#くまみっけ」というカードゲームも開発しました。私の自宅前の畑にはキジがいます。最初はこの環境に驚きました。神奈川で生まれて、東京で働いていた私にとって、ここは動植物が非常に近くにいる環境で、虫もたくさんいます。そこで、大熊で見つけた動植物をひたすら撮影して名前を調べ、名前がわかったものからカードにしていきました。そのカードを使ってゲーム大会も開催しました。

このように、初めての取り組みやサービスを気軽に展開できるのは、町全体が新しいことを受け入れる土壌があるからだと感じています。

大熊町は東日本大震災の影響で人口が一度ゼロになったところであり、現在もまだ人口は当時の10分の1という、特殊な環境です。でも、これは人口減少が進む2050年の日本では十分に起こりえることです。大熊町の復興拠点・大川原地区には役場や住宅、学校や商業施設が集積し、コンパクトなまちができていますが、2050年にはこのような暮らしが日本各地で当たり前になるのではないかと想像しています。

特に2050年の日本が抱える課題や可能性を想像するという意味で、大熊町にぜひ一度来てほしいです。将来の日本で起こることを考える上で、様々な学びがあるはずです。

写真提供=沖野さん