石巻専修大学理工学部生物科学科の阿部博和先生は、石巻・東北の海や干潟をフィールドに、ゴカイやカニ、貝類など海の底で暮らすベントス(底生生物)の研究を行っています。

フィールドに飛び出し、分類、観察、DNA解析など多角的なアプローチで生き物の生態を解明しています。海の生き物を研究することは、今まさに変化している海の生態系を記録することにもつながります。多種多様な海にアクセスできる石巻で研究に取り組む阿部先生に、どんな研究をしているかお話を伺いました。

「変な生き物」への興味からベントス研究の道へ

宮城県仙台市で生まれ育ちました。小さいころから虫が好きで、それから父に連れられて県内の海や川によく魚釣りに行っていました。そのときに、海の防波堤に張り付いているフジツボや、足元をチョロチョロ走り回るフナムシのような「変な生き物」が気になって興味を持つようになりました。生き物の道に進みたいという思いで東北大学の農学部に進み、その中で一番「変な生き物」を扱う研究室を選んだのですが、それが「ベントス」との出会いでした。

ベントスについて説明すると、水生生物の生活様式は大きく3つに分けられます。

・泳ぐ力が弱く水中に漂うプランクトン(浮遊生物)

・泳ぐ力が強いネクトン(遊泳生物)

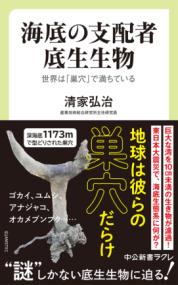

・海底や水底で生活するベントス(底生生物)

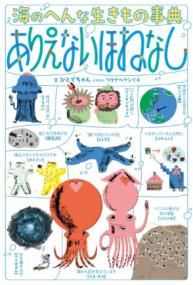

「ベントス」の例をあげると貝類やエビ・カニ、ヒトデなどで、私はその中でも「ゴカイ」の研究を始めることに決めました。現在の研究室でもゴカイの調査を継続的に行っています。ゴカイは釣りのえさとしてなじみのある生物ですが、実は日本には1700種ほど、世界には20000種ほどが知られている大きなグループです。ゴカイは生まれたばかりの幼生のころは小さなプランクトンですが、それが大きくなると細長い形になります。

(下写真:松島湾で行っているゴカイの調査)

最初は石巻市のお隣、女川の海にゴカイの幼生であるプランクトンを取りに行き、成体のDNAと比較して種を判別するような研究をしていたのですが、その過程でそもそも成体でも分類や生態がよくわかっていない種や、名前すら付いていない種もいることがわかりました。海洋では、陸上を上回る生物多様性の広がりを感じることができます。この生物の多様性の広がりに面白みを感じ、ベントスの分類や生態の世界に興味が広がっていきました。

その後、研究者仲間に誘われて干潟の調査に参加した時、他の研究者の方々が干潟の生き物の名前を次々に言い当てていく様子を見て「ゴカイ以外の生き物もわかるようになりたい」と感じ、そこからは干潟に住む様々な生き物の研究にも関わるようになりました。

石巻という恵まれたフィールド

石巻専修大学に着任してからは、宮城県内の海をフィールドに研究を進めています。石巻はベントスの研究をするには本当に恵まれた場所で、車で30分も走れば海に到着します。また、宮城県には多様な海があり、石巻市の東側にある牡鹿半島を境にして北はリアス式海岸、南は砂浜が広がっています。松島湾や万石浦といった大きな内湾や干潟が広がる場所もあります。牡鹿半島の沖に浮かぶ島・金華山で調査を行うこともあります。私たちは県内様々な海にフィールドワークに出かけますが、研究室の学生たちも多様な海のフィールドに出ていけることを楽しみにしています。

また、石巻専修大学のキャンパスそのものも多様な生き物の住みかとなっています。キャンパスの中、研究室から歩いて5分ほどの場所には「三角池」と言われる遊水地があり、そこには北上川の水が引き込まれています。池の中にもスジエビ類やテナガエビ、ブラックバス、タイワンシジミ、クサガメなど、外来種も含め多様な生き物が生息しています。

さらにその周りには汽水域に住む「クロベンケイガニ」の巣穴がたくさんあります。クロベンケイガニは日本各地の川の河口域で見られるいわゆる普通のカニですが、その生態には解明されていない点がたくさんあります。例えば足に長い毛があり、我々は「すね毛」と読んでいますがなぜこれほど長い毛を持っているのか?よくわかっていません。そんなクロベンケイガニを簡単に採集できるので研究を行う上でも大きな利点となり、このキャンパスの自然の豊かさを感じています。

それから生物科学科の辻大和先生と連携して、石巻市の牡鹿半島沖に浮かぶ島・金華山でサルの調査も行っています。ここに住むニホンザルは全国的にも珍しく貝や海藻などの海産物を食べるのですが、大学院生が中心となり、海の満ち引きやサルの行動を観察しながら海洋と陸上の生態系のつながりを研究しています。

辻先生のインタビュー記事 石巻の島から考える、「サルと生き物」の関係性

私の研究室では海の生き物だけではなく、例えばダンゴムシなどベントスと同じような働きをする陸の生き物の研究も行っています。生き物をフィールドワークで調査するだけではなく飼育をしたりDNA解析を行うなど、多様な研究方法で生き物の謎に迫っています。これだけの恵まれたフィールドがありますので、石巻専修大学をベントス研究の一大拠点にしたいと思いながら、日々学生たちと楽しみながら一緒に研究活動を進めています。

ベントス研究から感じる海の変化

干潟や海岸で調査をしているときに、これまで宮城県では見られなかったような生物が見つかるようになってきました。本来、宮城県より南側でしか見られなかったベントスが幼生の時期にプランクトンとして流れに乗って宮城県までたどりつき、気温や海水温があがった影響で冬を越すようになったのではないかと考えています。

原因については海流の影響なのか、温暖化の影響なのか、はっきりと言い切れませんが、「今この変化を記録しておかないといけない」という思いを強くしています。何十年も時間が経てば、その生き物が東北の海に生息していることが当たり前になってしまい、いつからいたのかわからなくなってしまうかもしれません。「いつから変化が始まったのか」を記録しながら、今まさに刻一刻と移り変わる自然環境をみていくことの大切さを感じています。

また、環境省や宮城県、岩手県などで絶滅の恐れがある野生生物のレッドデータリストの作成にも関わっています。日本は海の豊かさに恵まれた世界有数の国ですが、近年では護岸工事や埋め立てなどの沿岸域の開発や環境悪化の影響で徐々にその豊かさが失われつつあります。

かつては普通種とされていた生物種が絶滅危惧種として扱われるようになったり、身近なところで言えばアサリの漁獲量も激減してしまったりしています。人知れず数を減らし、絶滅してしまっている生物もいることでしょう。

生物は生態系の中の複雑な関係性の中で存在し、どの生物も替えが効かない重要なピースになっています。そしてどの生物種も長い進化の歴史の中で生まれた固有の存在であり、一度絶滅してしまったものは二度とよみがえることはありません。

ベントスには限られた環境にしか生息できないものも多いので、環境の変化を教えてくれる存在であると言えます。そのような「最も敏感」な生物の生息環境を守ることは生態系・生物多様性の全体を保全することにもつながっていくと考えています。

高校生への探究活動へのアドバイス:身近な「当たり前」に疑問を投げかけることを大切に

生物を探究している方は、身近な生き物を見て感じた疑問を大切にしてほしいなと考えています。例えば、「ダンゴムシはなぜ丸くなるのか」。よく敵から身を守るためと言われていますが、それを「当たり前」だと受入れ、それ以上考えることをやめてしまうことはないでしょうか。そこからもう一歩思考を進めると、「なぜ丸くなる進化を遂げたのか」、「ワラジムシとダンゴムシはどう違うのか」、「丸くなることにどれだけの効果があるのか」など次々と疑問が沸いてきます。

実はダンゴムシはエビやカニと同じ「甲殻類」で、海にも「コツブムシ」というダンゴムシの仲間がいます。コツブムシも丸くなることができるので、丸くなる理由を海と陸で比較しながら進化を考えることができるというのがこのグループの面白いところです。私の研究室にはダンゴムシやコツブムシがなぜ丸くなるのか?を卒業論文で研究した学生もいます。

フィールドに出て、生き物たちが自然の中で実際に生活しているようすを自分の目でじっくりとよく観察してみることも大切だと思います。机の上で学ぶ知識も大事ですが、足を使ってフィールドを巡ってみると、見たこと感じたことのすべてが情報として頭の中に蓄積されていきます。机の上ではわからないことがたくさん見えてきます。最初はよくわからないなと思ったことがある時に頭の中で繋がり、ハッとするような衝撃とともにアイデアが浮かんでくることがあります。

それから、ぜひ研究者や専門家に相談してみてください。私は一般に馴染みの少ないベントスという「マニアック」なことを研究していますので、同じ志を持つ高校生からの相談を歓迎しています。

(本の情報:国立国会図書館サーチ)

写真提供=阿部先生

石巻専修大学の学びを知る

①阿部先生の研究室ホームページ

②地域連携プロジェクトに取り組む石巻専修大学生の声