「英語はもっと楽しく、自然に学ぶもの」石巻専修大学人間学部で英語教育やアメリカ文学を研究する大縄 道子(おおなわ みちこ)先生は、そう語ります。

英語力が自然と身につく「英語多読」という学び方を研究するほか、ゼミ活動では学生一人ひとりの「知りたい」、「やってみたい」を尊重しながら少人数教育を実践しています。英語を通して見える社会の広がりも含め、研究内容について幅広くお話を伺いました。

英語を「教える」から、「探究する」道へ

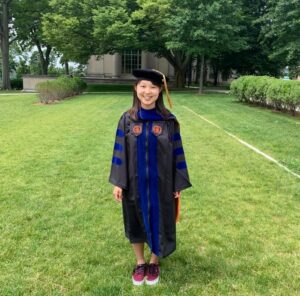

もともとは中高の英語教員を目指して、教育学部に進学しました。英語を人に教えることにやりがいを感じながらも、教育実習を経験するうちに、だんだんと「自分自身でもっと深く英語を学び、研究してみたい」という思いが強くなっていったんです。そして、研究者を目指して大学院へ進学しました。

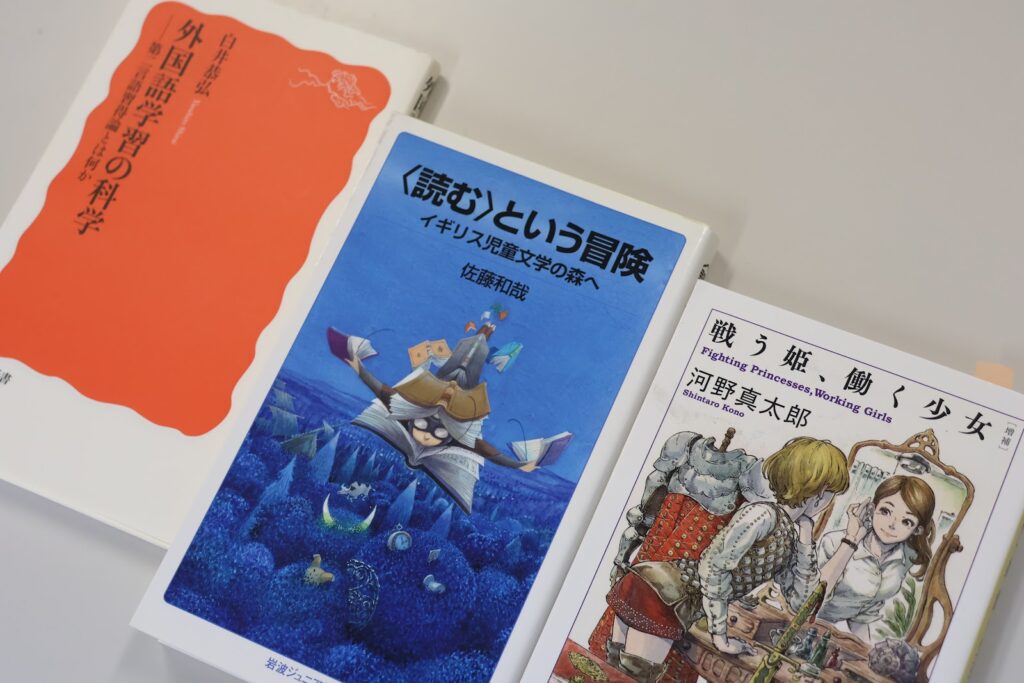

もともと本が好きだったこともあり、大学院ではアメリカ文学を専攻しました。作品を読み込み、背景に広がる文化や歴史を探っていく面白さに夢中になりました。大学院を修了して大学教員として教えるようになった頃、ある本で「英語多読」という学習法に出会いました。

難しい英語を無理に読もうとするのではなく、やさしい英語にたくさん触れることで、自然と英語力がつく。英語を英語のまま理解し楽しく学べる――そんな英語多読の考え方にひかれ、この分野を研究することにしました。

英語を「訳さない」学び方、多読の魅力

日本の学校教育では、英語を日本語に訳して理解するスタイルが主流です。しかし、授業の時間も限られているので、「訳す」という手順が入ってしまうと英語をインプットする量や英語に触れる時間がどうしても不足しがちになってしまいます。

「英語を話せるようになりたい」と思う人は多いけれど、実はその前提として「理解できる英語にたくさん触れていること」が必要です。いきなり難しいニュースを聞いても、分からなくて挫折してしまうのは当たり前。でも、自分に合ったやさしい英語なら、英語のまま理解でき、無理なく意味をつかめます。徐々に語彙のレベルをあげていき、読めた、理解できた、という小さな成功体験が、学びへの自信につながっていきます。

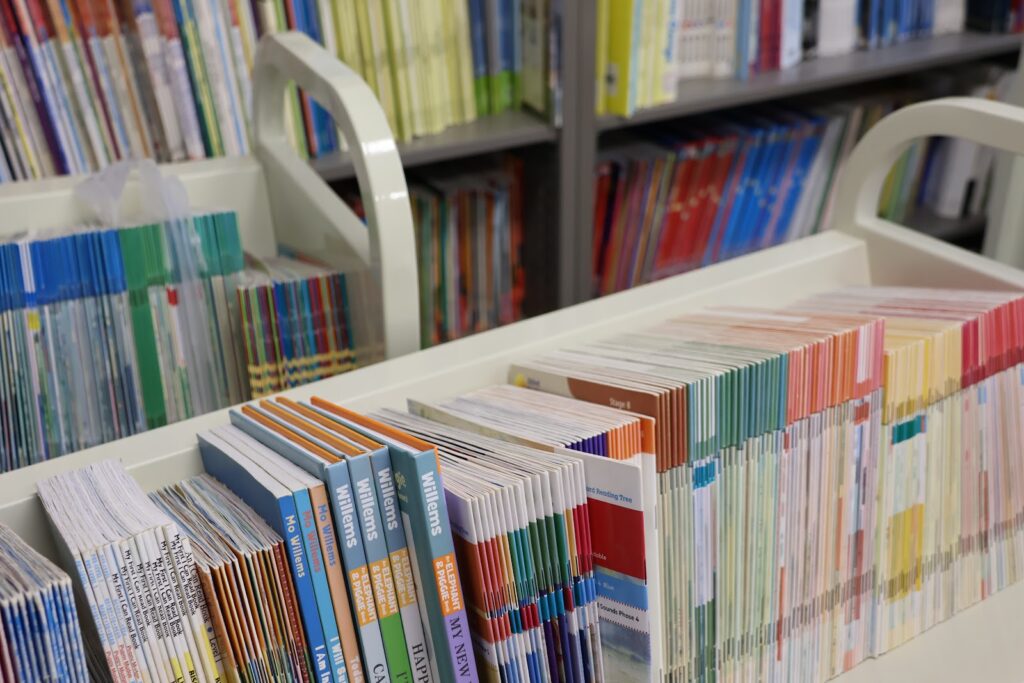

私の授業では、多読用にレベル別の絵本や読み物を用意しています。授業中だけでなく、自宅でも自由に読めるように貸し出しもしています。高校生に体験していただくこともありますが、新鮮な方法で楽しい!と好評です。

また、学生へのアンケートやテストを実施し、多読による語彙力や読解スピード、学習意欲の変化などもデータとして取り、研究しています。今後も、楽しく自然に英語力が身につく多読のスタイルを探究していきたいです。

学生の興味・関心に合わせて一緒に学ぶ

私が担当している授業は、主に次の3つです。

①英語教職課程(中高免許)

中学・高校の英語教員を目指す学生たちに、理論と実践の両面から授業の作り方を教えています。

②英語力育成科目(多読中心)

多読を取り入れ、自分に合ったレベルの本を大量に読むことで、英語力を自然に育てていきます。シャドーイングやディクテーションなども行っています。

③英語文学(入門)

英語で書かれた文学に親しみつつ、英語力向上も目指す授業です。「行間を読む」力を養なったり、テーマについて意見交換したり、複数の翻訳や原作と簡約版を比較することなどをとおして作品理解を深めます。

教職課程の授業では市内にある中学校や高校と連携し、教職志望の学生たちに現場の授業を見学させていただいたり、先生方から直接話を聞く機会を設けたりしています。実際の教育現場に触れることで、学生たちの意欲や視野がぐんと広がっていくのを感じますし、地域との距離が近いからこそできる学びだと考えています。

また、ゼミではアメリカ文化・英語教育・文学など幅広いテーマを掲げて学生を受け入れています。ゼミに所属する学生の人数は1学年3人ほどなので、私自身も一人ひとりと密に関わることができます。

・野球と人種問題(黒人最初のメジャーリーガーとなったジャッキー・ロビンソンやポジションごとの人種偏り分析など)

・ストリートファッションとアメリカ文化

・日米の特別支援教育比較

・ゲームの英日翻訳におけるキャラクター言語(役割語)分析

など、学生自身が関心のあるさまざまなテーマを卒論で取りあげてきました。

時には私もあまり触れたことのない分野を研究したいという学生もいます。そんな時は、私も共に文献を読んで一緒に勉強し、発表や卒論の指導で丁寧に伴走していくことを心がけています。学生たちが「これを知りたい!」「これが好き」とワクワクする気持ちを、何より大切にしています。

石巻専修大学の人間文化学科では文学、様々な国の文化、芸術、文化人類学、社会学など多様な学問を学ぶことができます。学生が自分の興味に合わせて学問を学ぶことができ、教員との距離が近いことも学びの特徴の一つです。

アメリカのYA(ヤングアダルト)文学から見る社会の変化

現在、私が特に関心を持っているのが、アメリカのYA(ヤングアダルト)文学です。YA文学とは、Young Adult=若い世代を対象に書かれた文学作品のこと。思春期の揺れ動く心、社会との葛藤、自分自身との向き合いを等身大に描くのが特徴で、大人の目線からではなく、主人公自身のリアルな感情や成長が表現されています。私自身も、中学生・高校生の頃に悩みながら、たくさんの本に救われました。だからこそ、多感な若者たちをリアルに描くYA文学に、自然と心を惹かれるのかもしれません。

最近は、なかでも障害を持つ子どもたちの描かれ方に注目をしています。アメリカでは障害者と健常者が共に学ぶインクルーシブ教育が始まった影響もあり、小説の中に登場する障害者の描かれ方が、2000年ごろから変わってきています。文学は、社会の変化を映す鏡でもあります。インクルーシブ教育については日本よりもアメリカの方が早く始まっているので、日本の文化や教育を考えるうえでも参考になることがあるかもしれません。今後は、発達障害を扱った作品群や、聴覚障害などに焦点を当てた文学にも、さらに研究を広げていきたいと思っています。

探究学習へのアドバイス:自分で動いてみて、「面白い」を見つけよう

自分の興味がわからず探究のテーマ設定がなかなか進まない高校生もいらっしゃると思います。そんな時は、まずは動いてみることが大切です。実際に本を読んだり小さなことでも体験したりする中で、思わぬ発見があるかもしれません。

皆さんにとって身近な英語学習にも、探究につながるテーマがたくさんあります。たとえば単語を覚えるとき、「たくさん書けばいいのか」、「イメージで覚えたほうがいいのか」――自分なりに仮説を立てて、試して、成果を検証してみる。それだけでも、もう立派な探究活動です。自分に合う学習法を見つけるのは、とても大きな収穫になります。

たくさんの「面白い」と出会いながら、自分だけの探究を育てていってほしいなと思っています。

(本の情報:国立国会図書館サーチ)

石巻専修大学の学びを知る

①【研究室紹介】人間文化学科『アメリカ文学・英語教育研究室』

②地域連携プロジェクトに取り組む石巻専修大学生の声