看護師を経て株式会社sugarを起業した佐藤彩那さんは、子育て中のママたちが安心して集える居場所「子育てシェアラウンジ」を宮城県内で運営しています。自分自身も3人の子どもを育てるママであり、自分の経験から「産前産後ケア」の重要性に気づいたという佐藤さん。起業した理由や子育て支援に込めた思いについて伺いました。

看護師として、多くの赤ちゃんと向き合う

私は青森県八戸市で生まれました。幼い時に体が弱く看護師さんに支えられた経験があって看護師を志し、宮城大学に進学をしました。また、高校時代にボランティア活動で子どもと接することがあり、子どもはそれだけで「100点満点」で、その存在の尊さを感じていました。子どもを守りたいという思いで小児看護の道に進み、卒業後は新生児集中治療室(NICU)の看護師として宮城県仙台市の東北大学病院に勤務しました。低体重の赤ちゃんや早産で生まれた赤ちゃんを治療する集中治療室で多くの赤ちゃんと関わり、経験を積むことができました。

看護師として4年働いたころ、1人目の子どもを出産しました。看護師として多くの母親や赤ちゃんと関わり、子どもについての知識を得ているつもりでしたが、いざ自分が母になり子育てをしてみると、体力的にもしんどいことに加えて子どもや家族とのコミュニケーションがうまくいかず、泣いてばかりの毎日でした。「子育ては1人で抱えるものではない」と感じ、母親の「産前産後ケア」が大切だということを肌で感じました。

その後は2人目の子どもを出産し、子育てをしながら看護師として働いていましたが、3人目の子どもを妊娠したタイミングで、看護師を辞めて自分で起業することを決意しました。子育てをしながら今まで通り仕事をするのは大変でしたし、大切にしたい自分と家族を幸せにするための生き方の選択でした。

私は、もともと0から1を生み出したり、アイデアを発想したり、挑戦したりすることが得意でしたので、自分らしく幸せに生きられる方法として「起業」という道を選びました。

起業したことで見えてきた課題

最初私が始めたのは、「ベビーマッサージ教室」でした。まずは、看護師時代に自分が学んでいたことをやってみようと赤ちゃんとママ向けに始めたのですが、ベビーマッサージをしていると、ママたちからこんな声が聞こえてきました。

「子どもが大きくなってからでも通えるような場所が欲しい」、「ママ同士でつながれる場所がほしい」、「もっと彩那さんの子育てマインドが知りたい」。

私が支援しているのは、妊娠中から子育て初期にかけてのご家族です。特にママたちは、妊娠・出産・育児という大きなライフイベントの中で、心と身体が大きく変化します。これに加えて夜泣きで眠れないまま日中も子どもの命を守り続ける毎日で、心身ともに強く疲弊してしまう方もいます。

さらに、社会の構造にも大きな課題があることにも気づきました。出産・育児によって女性の収入が大幅に下がる「チャイルド・ペナルティ」、性別役割意識が根強くキャリアを断念せざるを得ない「キャリア・ペナルティ」、育児は母親や家族が担うべきという風潮からくる「ソーシャル・ペナルティ」、そして母親という役割に縛られて自分を見失ってしまう「アイデンティティ・ペナルティ」。こうした4つの「社会的なペナルティ」が、ママたちにのしかかっています。

現実には、10人に1人の母親が産後うつを発症すると言われており、それが乳幼児虐待や母親の自死にまでつながるケースもあります。出生数もどんどん減少していて、私が生まれた1987年から2024年までの間に半減。「子どもを産み育てよう」と希望を持つことが難しいのも、無理はないと思っています。

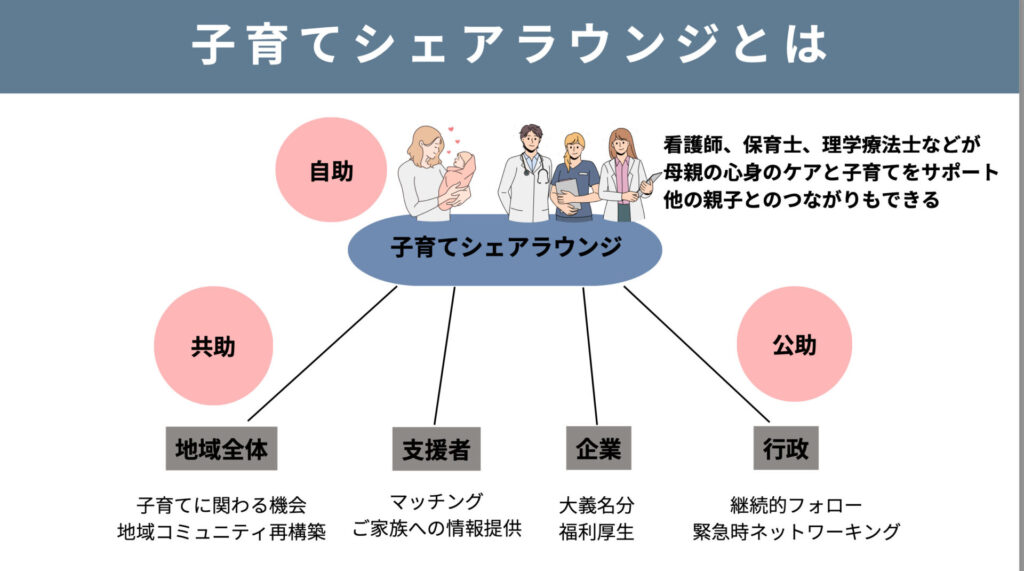

私は、「問題の根っこは母親の負担感と孤独感にあるのではないか」と気づきました。ママたちが集まり、色々な話をしてリラックスしてもらえる場所を作りたい、不安なく子育てを楽しめる環境を作りたい。そう考えた私はママたちが安心して集まれる居場所を作ることにしました。「子育てシェアラウンジ」と名付け、2025年4月現在は宮城県の施設と連携し、宮城県内の2か所、東松島市と富谷市で開設しています。

「子育てシェアラウンジ」でママたちをつなげる

子育てシェアラウンジではママたちがゆっくりお風呂に入ったり、身体のケアを受けたり、育児の講座を受けたり、美味しいご飯を食べたりと、それぞれに合った時間の過ごし方をしています。その間、子どもたちは、お互いに見守りあったり、保育士や看護師と一緒に楽しく過ごしています。

特に好評なのが、子どもの入浴を済ませてから帰れることと、夕飯のおかずを持ち帰れることです。特にママが負担感を感じやすい夕方の家事育児負担を軽減することで、家に帰ってからも穏やかに過ごせる工夫をしています。

また、「子育てシェアラウンジプラスONE」では、自分がやりたいこと、得意なことを他のママたちに教えたり、伝えたりするイベントも開催しています。これまでには薬膳カレー教室やティーパーティーなどを開催し、ママでも自分の好き・得意を生かせる場を作りました。

大切にしているのは、ここに来ることでママたちが「私、子育てできてる」「子育てって楽しい」と感じられる体験をしてもらうこと。そして、他の親子や支援者とつながり、「何かあったらこの人たちに頼ればいい」という小さなコミュニティをはぐくむことです。参加者の方からは、「つらい気持ちを素直に話せた」「自分だけじゃないと知ってホッとした」という声もいただいていて、まさに「つながりの力」を感じています。うれしかったのは、「こういうサービス・コミュニティがあれば何とか子育てができる」と感じ、3人目の出産をされたママ。このように、「ここがあるから頑張れる」という声をたくさんいただいています。

社会全体で子育てをする文化をつくる

活動する中で、子育てが周囲に及ぼす好影響も見えてきました。シェアラウンジの1つは近くに高齢者の福祉施設があるのですが、高齢の方が赤ちゃんと接することで喜びの涙を流されたり、生き生きとなさったと、いうことがありました。

もう1つのシェアラウンジは住宅メーカーの元モデルルームをお借りしているのですが、公民館的な利用をしたいということで、今後は地域の方からママたちに伝統料理を伝えてもらったり、餅つきや地域の行事を継承する場になればいいなと計画しています。このように、介護や地域の文化など、色々なことと組み合わせることによって子育てが社会課題解決の手段にもなると感じています。

私が目指すのは、「子育てをもっと楽しく、もっと自由にデザインできる社会」です。妊娠・出産・育児という時期を、キャリアの「ブランク」ではなく「ゴールデン期」として過ごせるように、子育てという営みが、豊かで、価値のあるものとして社会に認識されるようにしていきたいと考えています。

例えば、「子育てシェアラウンジ」に大学生のような若い世代が関わるといったこともできればと考えています。まずは現在の「子育てシェアラウンジ」の運営を通しながら、得たノウハウを全国に展開して、「社会全体で子育てする」文化を広げていきたいと考えています。

写真提供=佐藤さん