石巻専修大学生物科学科で未利用魚・深海魚・鯨の有効活用について研究している鈴木英勝先生は、石巻専修大学の1期生。高校時代に描いた夢を実現するため大学に入学し、南極観測への参加を経て、地域に根ざした研究に取り組んでいます。

寄生虫の調査や震災からの復興に向けた商品開発、近年注目される未利用魚の活用など、テーマはどれも「石巻だからこそ」できることばかり。「こんなことがあったらいいな」という夢を研究の力で実現し、地域の活性化につなげていく歩みについて、お話を伺いました。

南極、米の改良、そしてノーベル賞を夢見て

宮城県の多賀城市出身で、実家は米農家でした。子どものころ、天候次第で米の収穫量が大きく変わる現実を目の当たりにし、「もっと強い米を作れたら」と思っていました。自然を相手にする難しさと向き合ううちに、農学・生物学への関心が芽生えていきました。

高校時代に描いた三つの夢は、「米の改良」に加えて、「南極に行くこと」と「ノーベル賞を取ること」。

「南極に行ってみたい」と思ったきっかけは、当時大ヒットした映画『南極物語』に心をわしづかみにされました。未知の大陸に挑む南極観測隊と犬たちの姿に、「自分もあんな世界行きたい」という思いが強くなっていったのです。

ちょうどその頃、石巻専修大学が開学する、そして生物系が学べるらしい、という話を聞きました。1期生として入学し、歓迎会で3つの夢「米の改良、南極、ノーベル賞」を語ったところ、隣に座った先生が「大学院まで進学したら南極に連れて行ってやるよ」と言ってくれました。驚いたことに、その先生は本当に南極で研究している方だったのです。

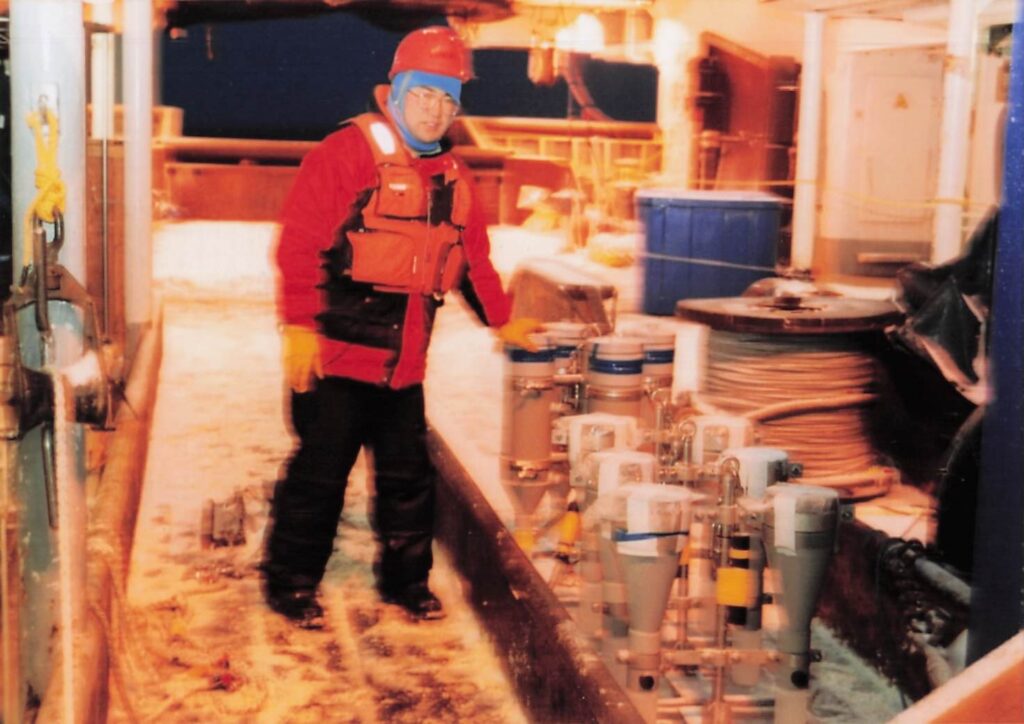

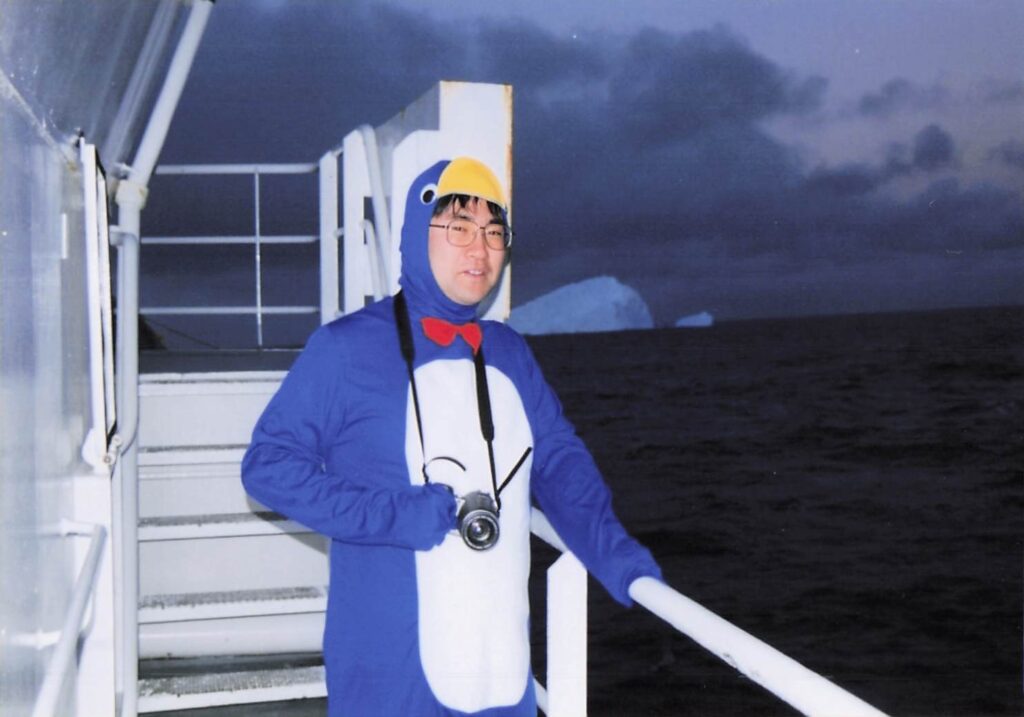

それから数年後、私は大学院生として南極研究、数年後に南極観測隊に参加。南極の深海で、生物由来の二酸化炭素がどれだけ固定されるかを探る研究を行いました。二酸化炭素は水に溶けるのですが、冷たい海の方が二酸化炭素をよく吸収します。冷たい炭酸水は泡がシュワシュワと立ちますが、ぬるくなると炭酸が抜けてしまうのと一緒です。

地球温暖化を抑えるという意味でも、南極の冷たい海の働きはとても重要です。極寒の海で、そのメカニズムの一端に触れた経験は、私にとって生涯忘れられないものとなりました。

寄生虫、未利用魚、深海魚…と独自の研究へ

南極での研究を経て、石巻専修大学で教員となった私は、「自分で新しい研究分野を切り開きたい」と思い、石巻でできる研究のテーマを探しはじめました。2008年頃、まず取り組み始めたのが魚介類に付く寄生虫の研究です。魚に寄生するアニサキスなどは、食中毒の原因にもなり、年間数千人が腹痛に苦しんでいますし、魚を販売した魚屋さんも風評被害に苦しみます。しかし、当時寄生虫に真正面から取り組む研究者は多くありませんでした。

私は、石巻で養殖されているホタテガイに付着する寄生虫に着目し、調査を重ねました。誰も手を付けていなかった分野だったからこそ、苦労も多かったですが、それ以上に新しい発見の連続でした。

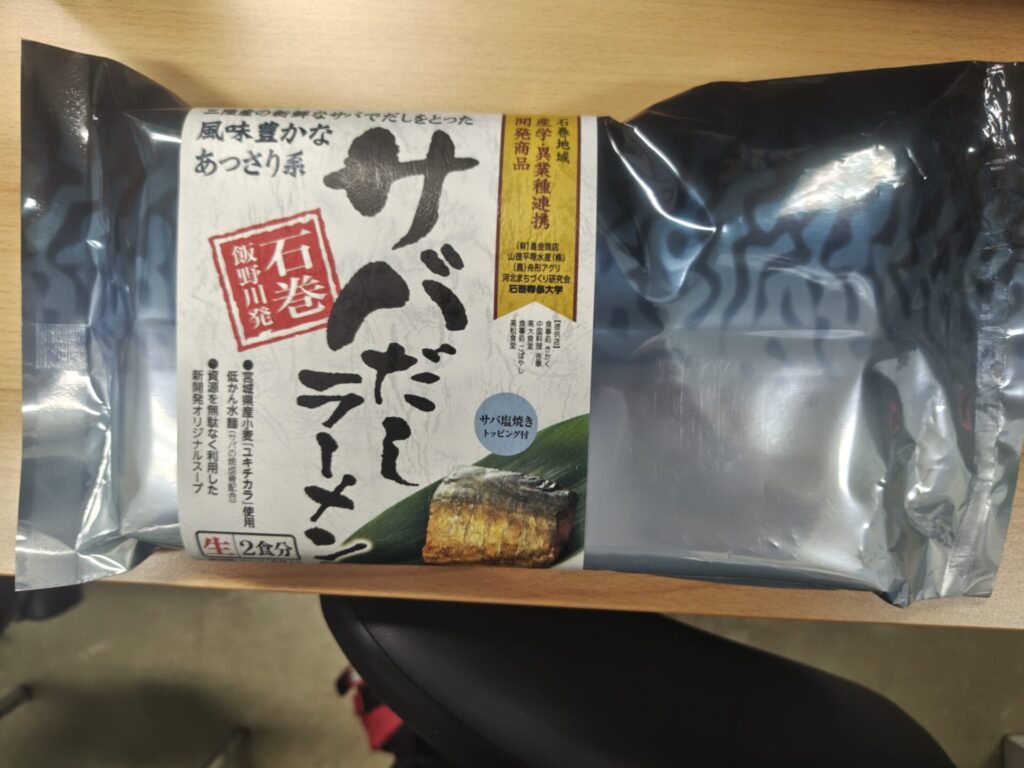

石巻ならではのテーマで研究を進めていたさなか、2011年の東日本大震災で石巻が大きな被害を受けました。復興につながる商品を開発しようと、経営学部の先生たちと連携して「サバだしラーメン」を開発しました。石巻市の飯野川地域には、サバだしを料理に使う文化があります。その文化に着目して「サバだしラーメン」を開発することになり、私はサバの栄養分析や捨てられていたサバの「中骨」を麺に練りこむという商品開発を担当しました。

この「サバだしラーメン」のだしには未利用だったサバの頭や内臓・骨を使っていましたが、まだ使われていないものがありました、それが「サバの脂」。これも調べてみると、サバの脂肪に高濃度DHA・EPAが含まれていることを突き止め、捨てられるサバの脂から有用成分を簡単な方法で抽出する技術を確立し、特許も取得しました。

さらに「サバ以外で有効に使われていない魚はないのだろうか?」という疑問から未利用魚・深海魚の研究につながっていきました。「底引き網漁では漁獲後たくさんの魚を捨てている」という話を聞き、漁師さんに話を聞くと、確かに多くの魚が捨てられていました。売れない魚を魚市場に持ってきても処分に困るので、しかたなく捨てるそうです。その中で、カナガシラの値段は1キロ10円にもならず、運ぶための箱代のほうが高い。そんな嘆かわしい実態を知りました。カナガシラの栄養成分の分析を行い、どんな栄養分が含まれているかを調査したり、刺身で食べる鮮度保持条件を調べた結果、カナガシラを5度程度で冷蔵保存すれば2日間ほどは刺身で食べられることを明らかにしました。

そんな中、日本でもサケやサンマなどこれまで主力だった魚が取れなくなり、未利用魚の活用が注目を集め始めました。国連の「SDGs」の中でも食品ロスの減少が1つのテーマとなっています。未利用魚への注目を追い風に、食品加工関係者が集う展示会に出展したり、漁業関係者を招いたセミナーを開いたりして、未利用魚の活用に関するPRも積極的に行っています。

日本では年間100万トンの魚が捨てられていると推定されています。未利用魚・深海魚の活用は、「食べる」だけにとどまりません。栄養素を抽出しサプリメントにする、プラスチックの代替となるようなフィルムに加工する、医療素材に応用する――様々な活用方法があると考えています。

そうやって「食べる」以外の活用をすることで単価は上がっていくと思います。現状カナガシラは1キロあたり70円程度の取引まで上昇しましたが、将来的にはカナガシラや深海魚が1キロ当たり100円以上で取引されるような可能性を作っていきたいと考えています。

石巻だからこそできる魚の研究

研究の現場では、「材料がすぐ手に入る」ことが何より重要です。未利用魚・深海魚を研究する点で、石巻は他に代えがたい強みを持っています。金華山沖の豊かな漁場。四季折々の多様な魚種。他にはない1000m級の深海の魚を漁獲する底びき網船団の存在。これらすべてが揃った環境は、全国を見渡しても極めて希少です。都市部の研究機関ではなかなか真似できない、現場に根差したリアルな研究ができるのです。

また、地元の漁業関係者や水産加工会社とのつながりも、石巻ならではの大きな魅力です。未利用魚を素材にした新たな食品開発はもちろん、バイオマテリアル分野への応用など、多彩な可能性に挑戦できるフィールドが整っています。

最近はクジラの有効活用にも取り組んでいます。石巻の牡鹿半島には鮎川という商業捕鯨の拠点があり、「クジラのまち」として有名です。商業捕鯨が再開されましたが、中止期間が長かったため、その間に鯨利用の文化が衰退し、捕鯨をしても鯨肉が余る状態が続いています。栄養成分を調べるとたんぱく質などの栄養価も豊富で、市内の水産加工会社でもクジラの加工品を製造しています。一方で加工の中で身の端っこのほうは商品にならず捨てられてしまうということもわかりました。

そこで、地元企業と力を合わせて開発したのが、「オランダせんべい 鯨大和煮風味」です。パリパリした食感の中に、しょうゆと生姜で味付けした鯨の旨みを感じる新商品で、パッケージには「日本の伝統的食材の鯨には疲労を軽減するバレニンが含まれています」という私のコメントを入れていただきました。

現在はクジラの「タンパク質の豊富さ」、「疲労回復効果」に着目しており、世界初、鯨肉のプロテインを使った味噌汁など新商品開発にも挑戦しています。

今後は未利用魚・深海魚・鯨の研究をまちおこしにつなげていきたいと思います。将来的には、例えば静岡の沼津のように深海魚の展示施設を作り、まちおこしにつなげている地域もあります。石巻は東日本大震災の被災地でもありますし、地域ならではの他には無い資源(深海魚や鯨)を活かして、地域を元気にしていきたいと思います。

探究活動へのアドバイス:妄想から未来がはじまる

探究活動や研究活動をしている高校生のみなさんへ2つ伝えたいことがあります。1つ目は、「本当にやりたいことを、馬鹿にされてもいいからやってみよう。」

たとえば、ドラえもんの秘密道具のように「こんなものがあったらいいな」と妄想してみてください。その空想と、これまで積み上げた過去の研究・技術が結びつくことで、新たな未来が切り開かれます。

もう1つは、地域の人たちに耳を傾けてみましょう。例えば、漁師さん、農家さん。そこには教科書では学べないリアルな課題がたくさんあります。誰かの「困ったな」という声を起点に、自分なりの探究を始めてみてください。

探究とは、特別なことをすることではありません。日常の中にある「なぜ?」「どうして?」を拾い上げ、深く掘り下げること。そこから未来を動かす力が生まれます。

(本の情報:国立国会図書館サーチ)

写真提供=鈴木先生

石巻専修大学の学びを知る

①石巻専修大学 生物科学科ブログ

②地域連携プロジェクトに取り組む石巻専修大学生の声